みずほ銀行が秋田支店において貸金庫サービスの廃止を発表しました。

これはメガバンクとしては初の事例であり、銀行の在り方そのものが変わりつつあることを象徴しています。

利用者減少や管理コストの増加を背景にしたこの決断は、他行や金融機関にも影響を与える可能性があります。

本記事では、廃止の背景と今後の動向、業界全体の変化について詳しく解説します。

秋田支店の貸金庫廃止とは何を意味するか

秋田市内の利用者に通知

2025年5月、みずほ銀行は秋田県秋田市にある秋田支店で、貸金庫サービスを終了すると正式に発表しました。

行内通知や文書により、すでに対象となる顧客への案内が始まっています。

これにより、現在貸金庫を利用している顧客は順次、解約の手続きを行う必要があります。

メガバンクとしては初の決断

貸金庫のサービス終了は、これまで地方銀行などで実施例があったものの、メガバンクでは初めてのケースです。

過去には北國銀行や西京銀行が貸金庫廃止に踏み切っており、今後は他の大手行でも同様の判断が下される可能性があります。

廃止に至った背景と要因

利用者の減少が止まらない

貸金庫の利用者は年々減少傾向にありました。

とくに若年層を中心に「銀行に現物資産を預ける」という意識が薄れ、デジタル管理への移行が進んでいます。

行員

行員以前は順番待ちもありましたが、今は空きが目立っています

セキュリティと保守コストの高騰

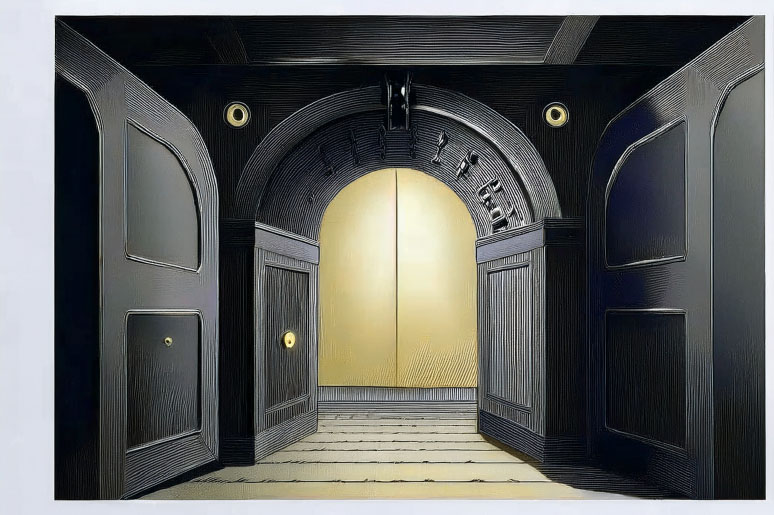

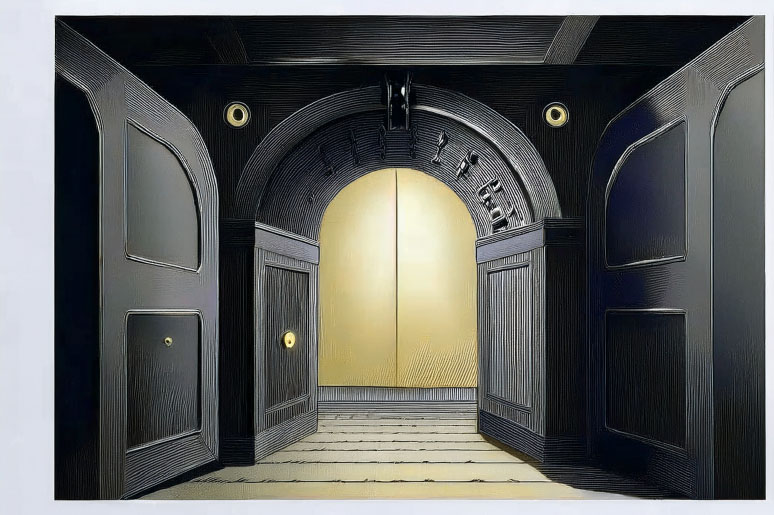

貸金庫は高い物理的セキュリティと定期点検が求められ、設備の維持管理には多くの費用がかかります。

耐震化、火災対策、IC認証技術の更新などが重なり、管理体制が銀行経営を圧迫しつつありました。

顧客ニーズの変化とサービスの見直し

預ける「モノ」から「データ」へ

現代の顧客は重要書類や契約証書を、クラウドサービスや高機能な個人用ストレージで管理する傾向が強くなっています。

紙媒体を鍵付きの貸金庫で保管するというニーズ自体が減少しています。

他行の動きと地域銀行の事例

地銀ではすでに見直し進行中

地方銀行では北國銀行や西京銀行が貸金庫サービスの縮小や廃止を実行しています。

代替サービスとして「デジタル証書保管サービス」や「電子文書信託」などの新たなセキュリティ手段が登場しています。

ゆうちょ銀行と貸金庫の関係

郵便局になぜ貸金庫がないのか

「郵便局に貸金庫はありますか」という質問はよくありますが、ゆうちょ銀行では貸金庫サービスを提供していません。

これはもともと郵便貯金制度が「簡便で誰でも利用できる金融機関」として整備されてきたためで、金庫などの専用設備が設置される想定ではなかったという事情があります。

ゆうちょ銀行はその分野に関心がないのか

ゆうちょ銀行は貸金庫よりも、全国展開と利便性に重点を置いた金融サービスに軸足を置いています。

資産保管ではなく、送金や貯蓄、年金口座としての機能に集中しており、「特定個人に向けたセキュリティ型サービス」は戦略対象外となっています。

都市型の富裕層ニーズより、日常使いの利便性を重視しているからです。

貸金庫という存在の再定義

ニーズは「安心」から「効率」へ

スマートフォンからアクセスできるクラウドサービスなどが普及し、安心と利便性を両立できる手段が増えたことで、物理的な貸金庫の必要性が薄れています。

今後は情報管理能力が新たな「資産防衛」の鍵となります。

高付加価値型サービスの可能性

都市部や富裕層向けには、「高セキュリティ個人保管庫」や「民間運営のデジタルセーフティBOX」など、貸金庫に代わる新たなサービスが登場しつつあります。

旧来型の貸金庫ではなく、柔軟でスマートな保管ソリューションが求められています。

● 民間型セーフBOX増加中

● 顔認証付きの保管所も登場

● 契約はスマホで完結

金融業界全体への波及と課題

銀行の再定義と役割の変化

今回の事例は、金融機関が「預金と融資の場」から「資産と情報のパートナー」へと変化していることを象徴しています。

貸金庫の撤退は、単なるコスト削減ではなく、銀行業のあり方そのものを見直す転機です。

情報リテラシーの必要性

貸金庫がなくなることで、利用者にも新たな責任が生じます。

自分で重要データを守るというリスクマネジメント力が今後ますます問われ、個人のセキュリティ意識が重要な資産価値になります。

まとめ

- みずほ銀行秋田支店で、貸金庫の廃止が発表されました。

- メガバンクでは初の事例で、注目されています。

- 地銀や都市部でも、見直しの動きが広がっています。

- 郵便局にはもともと、貸金庫設備がありません。