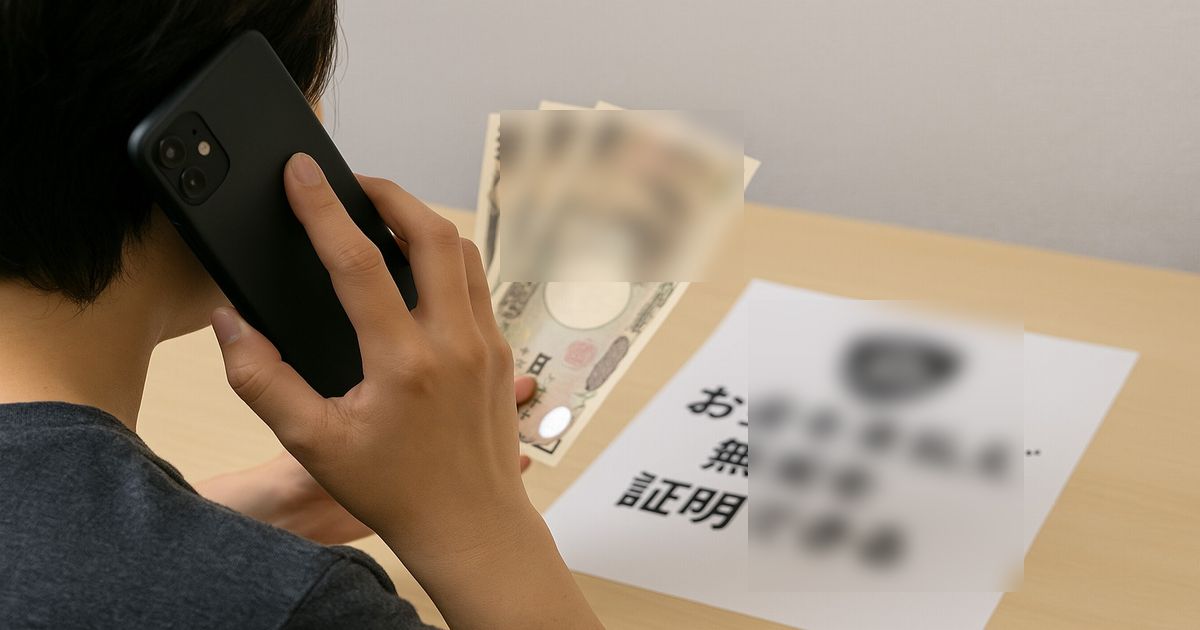

「お金を払えば無実を証明できる」——もしそんな言葉を突然信じてしまったら、私たちの生活はどうなるでしょうか。冷静に考えればあり得ない話です。しかし実際に、藤枝市で一人の女性がその甘言に惑わされ、140万円もの大金を失ってしまいました。

携帯電話に鳴り響く一本の電話。相手は警視庁の警察官を名乗り、声は真剣そのものでした。「あなたのキャッシュカードが犯罪に使われている」——その言葉に心が揺らぎ、不安が膨らみ、やがて「無実を証明できる」という誘惑に屈してしまったのです。

この記事では、この事件の詳細を時系列で追い、社会的背景や統計データを分析し、専門家の見解を交えながら、私たちがどのように詐欺の罠から身を守るべきかを探ります。読み終えたとき、あなたはもう同じ手口には騙されないはずです。

- 物語的要素:警察官や検察官を名乗る男が女性を欺き、恐怖と安心を巧みに操った。

- 事実データ:被害額は約140万円。発生場所は静岡県藤枝市。

- 問題の構造:権威を悪用した「特殊詐欺」の進化版で、SNS通話も利用。

- 解決策:警察・検察は絶対にSNSや電話で金銭を要求しないことを周知徹底。

- 未来への示唆:デジタル時代に合わせた「心理防御力」の育成が不可欠。

8月26日午前、藤枝市で何が起きたのか?

この事件は、2025年8月26日午前11時ごろに始まりました。藤枝市に住む30代の整体師女性の携帯電話に、警視庁生活安全課の警察官を名乗る男から電話がかかってきました。

「あなたのキャッシュカードが犯罪に使われている可能性がある」——突然の通告に女性は驚き、恐怖を覚えます。その後も警視庁安全課や検事を名乗る複数の人物から電話やSNS通話で次々と不安をあおられました。

やがて「お金を支払えば無実を証明できる」との言葉を信じ、女性は指定口座に現金約140万円を振り込みました。午後5時ごろ、ようやく不審に思い警察署に相談したところ、詐欺被害であることが発覚しました。

| 時刻 | 出来事 |

|---|---|

| 午前11時頃 | 警視庁の警察官を名乗る電話「カードが犯罪に使われている」 |

| 正午~午後 | 検事を名乗る人物からSNS通話で「お金で無実を証明」 |

| 午後2時~4時 | 指定口座に140万円を振り込み |

| 午後5時頃 | 女性が藤枝警察署に相談、事件発覚 |

すべては「権威の言葉」から始まった

特殊詐欺の歴史を振り返ると、常に「人間の心理」を突く巧妙な手口が使われてきました。振り込め詐欺の原点は「息子を装うオレオレ詐欺」でしたが、近年では「警察官や検察官を装う権威型詐欺」が増えています。

今回の事件では、権威を象徴する「警視庁」「検察」といった名称を使い、相手に疑う余地を与えませんでした。さらに、「お金を払えば無実を証明できる」という一見不条理な言葉が、追い詰められた心理には甘美に響いたのです。

数字が示す特殊詐欺の深刻さ

警察庁の統計によれば、全国の特殊詐欺認知件数は近年横ばいながら被害額は依然として高水準にあります。特に「架空請求詐欺」や「預貯金詐欺」が増加傾向を示しています。

| 年度 | 認知件数 | 被害額(億円) |

|---|---|---|

| 2022年 | 13,766件 | 361億円 |

| 2023年 | 14,131件 | 342億円 |

| 2024年 | 14,500件(推定) | 350億円(推定) |

藤枝市の事件も、この統計の中のひとつにすぎません。しかし、被害者一人ひとりにとっては生活基盤を揺るがす深刻な出来事です。

なぜ警察官詐欺だけが突出して被害を拡大するのか?

その理由は、「人は権威に弱い」という心理構造にあります。日常で警察や検察の名を直接口にする人は少なく、その名を告げられただけで多くの人が従順になります。

また、SNS通話機能の利用により、従来の固定電話や携帯番号からの着信と異なり、発信元の正体を見抜くことが難しくなっています。こうして「権威」と「テクノロジー」が融合し、より巧妙な詐欺が成立しているのです。

「人間は不安に陥ると合理性よりも権威に従いやすくなります。詐欺師はそこを突き、“救済の代償”として金銭を要求するのです。」

SNS拡散が生んだ新たな脅威

今回のケースでは、通常の電話だけでなく、SNSの通話機能が悪用されました。SNSは匿名性が高く、国際的な通信ルートを通じるため、詐欺グループの拠点を追跡するのは困難です。

さらに、偽アカウントを使って「警察」や「検察」の公式を思わせる名前やアイコンを設定すれば、多くの人が疑いを持たずに応答してしまいます。このような環境が、デジタル時代特有の新たなリスクを生んでいます。

組織はどう動いたのか

静岡県警は事件発覚後すぐに注意喚起を行い、「警察官や検察官がお金の振込を指示することは絶対にない」と強調しました。加えて、全国的に警察庁は啓発キャンペーンを強化し、高齢者向けに「留守番電話活用」「家族での合言葉確認」などの対策を呼びかけています。

また、金融機関も協力し、ATMで高額を振り込もうとする利用者に声をかける仕組みを導入しています。しかし、それでも詐欺被害は後を絶ちません。制度対応と同時に、個人の「心理的免疫力」を高めることが急務です。

未来への希望と行動への呼びかけ

冒頭で問いかけた「お金を払えば無実を証明できる」という不条理な言葉。それに屈しないためには、冷静さと疑う勇気が必要です。データが示すように、被害は誰にでも起こり得ます。しかし、正しい知識と警戒心を持てば、未然に防ぐことが可能です。

警察や検察を名乗る電話やSNS通話に直面したら、決して単独で判断せず、家族や専門機関に相談してください。詐欺師の言葉は不安を突きますが、社会全体での「共有知」と「冷静な行動」が、未来を守る盾となるのです。