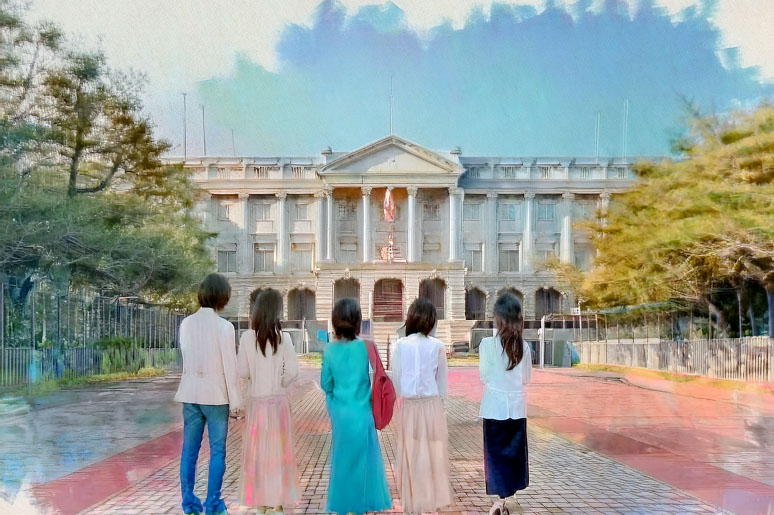

京都市の歴史ある女子大学が、長い伝統に区切りをつける決断を下しました。

京都ノートルダム女子大学は2026年度から新たな学生の募集を停止し、閉学に向けた段階的な運営に入ると発表しました。

女子教育に特化し、長年多くの人材を育ててきた同大学の歩みが一区切りとなることで、教育業界や地域社会にはさまざまな影響が広がっています。

関連記事

本記事ではその背景と影響、そして今後の展望を多角的に解説します。

少子化と定員割れが突きつけた現実

近年、少子化の進行により全国の大学で定員割れが常態化するなか、京都ノートルダム女子大学もその影響を大きく受けていました。

特に2025年度の新入生は169人にとどまり、定員330人に対して約半数という厳しい状況でした。

これは大学の運営にも直結する深刻な問題であり、今後の持続的な教育活動の継続に大きな影を落とすこととなりました。

女子大学という教育モデルの転機

京都ノートルダム女子大学は、カトリックの精神に根ざした女子教育機関として1961年に創立され、「徳と知」の理念のもと、女性の知性と人格を育てる教育を実践してきました。

英語教育に力を入れ、「英語のノートルダム」としても知られ、国際社会で活躍する女性を多く輩出してきました。

しかし、近年では共学化や社会の価値観の変化によって、女子大学の存在意義そのものが問い直される局面に立たされており、同大学の決断はその象徴的な動きと見ることもできます。

大学運営の努力と苦渋の決断

大学側は定員確保のためにさまざまな施策を講じてきました。

入試制度の見直し、留学生の受け入れ拡大、地域連携事業など、あらゆる手段を用いて経営改善を試みました。

しかし、少子化という構造的な問題には抗しきれず、2025年4月22日の理事会で学生募集の停止を正式決定しました。

4月25日に公表しました。大学はこの決定を苦渋の決断と表現し、在学生には卒業まで十分な教育と支援を提供することを約束しています。

閉学までのスケジュールと支援体制

2025年度入学生を最後に新たな学生募集は行われず、2029年3月に在学生がすべて卒業する予定です。

それまでは教育の質を維持し、学生生活を支えるサポート体制を強化する方針です。

教員や職員の配置も必要に応じて調整され、卒業まで安心して学業に集中できるよう環境整備が進められています。

また、就職支援についても外部機関との連携を含め、きめ細かな対応が図られる予定です。

地域社会と在学生への影響

京都市は学生の街として知られ、多くの大学と若者が地域を活気づけてきました。

その中で伝統ある女子大学の募集停止は、地域社会にとっても大きな喪失感をもたらしています。

在学生からは大学がなくなるとは思ってもみなかった、友人との出会いの場がなくなるのは寂しいといった声が聞かれ、驚きと戸惑いが広がっています。

卒業生にとっても母校が消えることは感情的なインパクトが大きく、今後の記憶やネットワークの保持が課題となります。

ノートルダム教育の歴史的意義

京都ノートルダム女子大学は、女子に高等教育の門戸を開くことが当たり前でなかった時代に創設され、教育の機会均等を推進する一翼を担ってきました。

女性の自立支援、社会進出を後押しするさまざまなプログラムを展開し、多くの人材が各分野で活躍しています。

特にライフキャリア教育や国際交流の機会は、時代に先駆けた実践であり、他大学にも影響を与えてきました。

こうした意義ある教育活動の終焉は、時代の変化を象徴すると同時に、改めて女子教育の在り方を問い直す契機でもあります。

併設校の存続と今後の展望

大学の募集停止にかかわらず、ノートルダム女学院中学高等学校およびノートルダム学院小学校は今後も教育活動を継続する方針です。

これらの学校も同じくカトリック精神に基づく教育を実施しており、地域に根ざした存在として引き続き運営されます。

大学で培われた教育資源や理念が今後どのように併設校に受け継がれていくかも注目されます。

女子大学再編の流れと全国的影響

今回の決断は、女子大学再編の動きの中で注目すべき出来事となっています。

全国的にも学生募集停止や共学化に踏み切る女子大学は増加しており、今後もその流れは加速する可能性があります。

京都ノートルダム女子大学の事例は、教育機関がどう変化に対応し、理念を守りながら現実的な道を選択するかという問いに直面していることを示しています。

まとめ

- 少子化により入学者が定員を下回り続けました。

- 苦渋の決断として、募集停止を理事会で決定しました。

- 在学生には、卒業まで支援と教育を継続します。

- 女子大学の意義と、課題が改めて問われています。

- 地域社会や卒業生にとっても、大きな影響があります。

- 併設校は引き続き、教育活動を続ける方針です。